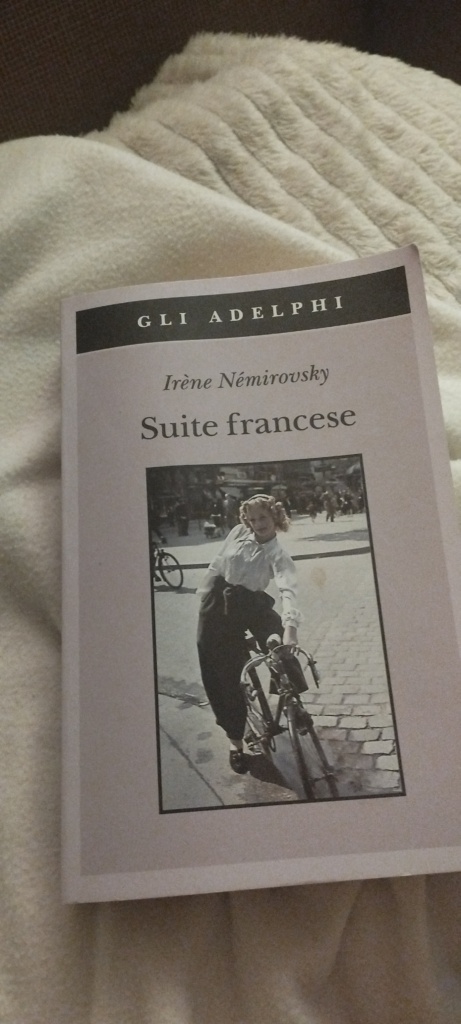

Nel sangue di una scrittrice isrealita russa, di acquisita nazionalità francese, ebrea convertita al cattolicesimo, sterminata in un lager neppure un anno dopo aver scritto Suite francese, veicolano messaggi genetici che non possono tacere. La letteratura della Nemirovsky è un sorprendente testamento involontario, crocevia narrativo di direzioni culturali che le scorrono nel corpo. Forse sarà per la sua involontaria dimensione attendista dell’ebreo errante o per l’inconscia genesi ortodossa che non accetta sconti e indulgenze, e finanche per la conversione al cattolicesimo dovuta alle intemperie storiche di un’epoca ferocemente antisemita, sarà insomma per l’indecisione cromatica con cui colorare la fissazione di un qualunque dogma, che il romanzo di Irene diviene una squisita satira che prende di mira tutti. O almeno quei tutti, che alla fine sono davvero i tutti, che ritengono che la guerra abbia le sue ragioni, i suoi sinistri uffici di collocamento nei quali posizionare, come su uno scacchiere pronto a saltare in aria, ora gli innocenti ora i colpevoli.

In Suite francese tutto appare meravigliosamente sciocco, persino la morte, il perdono, la misericordia, la solidarietà civile: valori che la guerra deturpa o imbelletta con la medesima facile vanesia. La ferocia di cui si macchia sempre l’ inutilità del vivere umano, è la stessa con la quale viene issato sul capo di un’affranta vedova, un cappellino spiumacciato e con una rosa infilzata su un fil di ferro: questa l’immagine che più mi ha turbato per il fascinoso vuoto a cui rimanda, neppure forse fra le più potenti che costellano la carrellata di atti e sequenze perbeniste con cui si presenta la società francese, antisemita ma antigermanica, liberale e tremendamente bigotta, durante l’occupazione tedesca del secondo conflitto mondiale. La suite è una varietà di cianfrusaglie borghesi e insieme massoniche, che la guerra dovrebbe seppellire ma che per qualche ragione si ostina a voler sopravvivere, quasi con l’arroganza che incarna sempre il relitto nel suo imporsi come superstite del crimine: le porcellane di Sèvres, i volumi di libri da non lasciare al nemico al costo della propria pelle, le ciprie e i corredi di lenzuola smerigliate nei grandi e silenti armadi; persino una dentiera, la dentiera del vecchio nonno di famiglia da recuperare a tutti i costi all’interno di una delle case degli occupati: gli oggetti di chi si appresta a diventare un perduto o un cadavere, prendono vita propria in una danza di macabre resistenze, aleggiando sulle vite dei francesi, di chi collabora e di chi si ribella con una vocazione bolscevica assai poco convincente. Suite francese è una fenomenologia di famiglie occupate dal piede tedesco in una Francia degli anni quaranta, dai Pericand ai Perrin, dai Monmortre ai Labarie, dai Michaud alle signore Angellier: una narrazione che ironica e istrionica si diverte a sostare presso saghe famigliari dove il dolore per il lutto sembra liquefarsi in una compiaciuta memoria collettiva che, dalla sconfitta di Sedan contro i prussiani fino allo sfondamento della mitologica linea Maginot, si installa al posto degli individui, dei loro fegati, prendendo posto tra cuori e polmoni; una ideologia dello sconfitto che trapianta come nuovo organo una ragione provvidenzialistica e un senso del buon gusto che al gusto finisce per aggiungervi del grottesco.

La verità è che “la logica dell’alveare” con cui si inneggia alla difesa del proprio credo nazionale, è la bugia peggiore che gli uomini possano raccontarsi su questa terra: Irene lo tratteggia con una penna micidiale e delicata, mostrando senza remore che non c’è vera sofferenza in nessuno degli anfratti più reconditi dei tanti e numerosi personaggi: la fuga, il nascondiglio, l’omicidio, l’attesa, sono luoghi con cui inscenare una farsa mentre tutti sostano presso un’azione che diventa una scusa – o il torto – per avere ragione ed essere innocenti. Così francesi e tedeschi, per una volta conviventi sul suolo occupato, finiscono con il somigliarsi diventando conniventi di un unico orrore che resta sullo sfondo, quasi incompreso. L’invasore abita le case degli occupati e sembra essere davvero nel posto giusto, quasi più clemente, quasi più gentile, quasi più vittima dell’occupato, in una apologia dell’assente, del fantasma che diviene chiunque non sia ancora morto ma non per questo sia più legittimo residente di questa terra.

“Il soldato non ha età

e si fa contemporaneo delle cose più antiche”

La guerra disorienta il discrimine e rivela il peggiore dei crimini: a morire sono tutti, per mano di tutti. Verrebbe da commentare così questo immenso romanzo che prende in giro vinti e vincitori, debolezze femminili e stereotipi maschili, divergenze sociali e credi religiosi. Tutto mescolato in brodo ancestrale dove Napoleone e Hitler non sono che le dittature di uno stesso governo, quello dell’uomo che smette di essere tra gli uomini. La festa dei soldati tedeschi nel castello dei visconti, i riflessi dei loro speroni e del biondo metallico dei loro capelli; contrapposti ad essi le pretestuose e brune sensualità delle donne francesi e gli irosi rancori dei loro mariti, le suocere invidiose, i figli perduti. Una galleria umana di tragiche ironie. Il tutto su uno sfondo magnifico che sono i paesaggi: accompagna ogni sentire e vicenda umana, una natura docile e vitale, anche quando la zolla è seppellita dalla neve o la neve richiamerà l’azzurrato delle colonie di nuvole, fiori e piante e persino gli insetti e ogni genere di creatura che popoli questo inferno di terra, ci ricorda la grazia dell’esistente, una grazia che la penna briosa e impressionista di una scrittrice formidabile ha consacrato per sempre, essa ed essa sola, come la vera innocente del tempo.

Irene morirà in un campo di concentramento un anno dopo. E questo romanzo fu ciò che, amato e protetto, le sue figlie diedero alle stampe.

Oggi, che la guerra è ancora più disgraziata del solito sempre.