È un romanzo di formazione, È sempre domenica.

Un percorso di ricostruzione della propria identità che il protagonista affastella, raccogliendo con enormi borse di ricordi le piastrelle della sua esistenza scrostata.

Una formazione ben lontana dal codice di genere letterario tradizionale, dunque, che definirei altamente deformata, e performante: lo sviluppo del personaggio è increspato dalla sua stessa coscienza ipertrofica, attentissima a evidenziare il fatto sbagliato, la verità muta, la tradizione ridicola; ricordare non accresce la sua conoscenza, piuttosto la annebbia. E tuttavia si diventa ciò che si è, direbbe Nietzsche, proprio nell’accettazione della propria divergenza.

Il protagonista è un uomo qualunque, reduce da una separazione con una donna a tratti asfittica come il bianco che insegue nello yogurt e nelle bambole di porcellana: una donna per la quale la vita è una semplice pratica dello yoga che stira i muscoli ma perde il ritmo degli altri; il rapporto coniugale è una sfaldatura, è una piccola linea anaffettiva che non porta alcun spessore del colore e resta bianco. Cosi lei, rinchiusa nel centro del suo ileo ipseos, è descritta dall’autrice come i ventuno grammi – tale il peso dell’anima -, dell’incomunicabilità coniugale. Lui, invece, è una creatura rumorosamente ferma, nel plastico ondulato delle scene che la sua mente riprende, a cui ritorna con tenerezza maniacale di chi non si arrende allo scherzo del tempo. Commenta con tragico sorriso – quello delle maschere greche, per intenderci – la mostra itinerante di imprevisti e accomodamenti che è la sua vita. Viene da Sud che si somiglia tutto, quanto a misconoscimenti dell’origine. Ci sono misteriosi impasti nella cucina della sua infanzia, e misture di affetto e trascuratezza nelle donne della sua famiglia, vecchie dee taumaturgiche che guariscono tutti tranne che loro stesse: una, ancora viva, sua madre, sta nella dimenticanze delle cose, in una casa di cura che non cura ma lentamente lascia che il passato deflagri, e la cancelli tutta, nella sua vestaglia dai colori diversi.

Due direzioni opposte, quelle di madre e figlio, quest’ultimo afflitto da una sindrome opposta e contraria: la malinconia dell’abisso e dell’utero materno e marino. Sprofondare nel liquore degli occhi dei vecchi, nelle esalazioni aromatiche e defunte dei vecchi pasti del passato, riattingere alle antiche mura di castelli per neonati in cui l’adulto al massimo può solo inserire una unghia. Fino a rompersela. Ecco il suo progetto di formazione alienante.

E se sua madre “cambia i nomi alle cose”, lui non cede alla permanenza del doloroso. Non rinuncia a essere quella metà del banco, che il suo compagno di classe aveva accuratamente vivisezionato, fra alzate di diari e righelli a squadri: ogni campo, dal banco alla vita, è quello di una contesa, e in gioco sta il proprio spazio, l’azione di movimento, e l’intenzione. Lui è un reduce della regola della metà, si vive a metà come si dovrebbe, si spera, morire a metà, mai del tutto, mai davvero, mai per sempre, come nel gioco che faceva da bambino, del “facciamo che una volta muori tu e una volta io”.

Ma le cose non stanno così. L’irriducibile è maledettamente personale, il dolore non va diviso ma mantenuto integro, e personale.

Lentamente le cose prendono forma: si accede al non detto e il protagonista si fa proprietario dell’evacuazione, legittimo possessore della traccia che manca. Finalmente tocca con mano l’espugnata materia del suo dolore, la ragione della sua malinconia per sempre. Finalmente si accendono luci e non sono quelle dei pulsanti di accensioni di elettrodomestici della casa coniugale: tempo e spazio ora sono scanditi dagli occhi, nel loro spegnersi, nella loro resistenza alla fine. Non più affidata all’etere casalingo, la risoluzione del silenzio è … nel silenzio stesso.

Il protagonista è una scusa, un anemone, un inchiudibile fiore che non ci sta, a perdersi le stelle. Resta spalancato, come una bocca addolorata, sulla storia della notte.

La sua domenica è sempre il giorno sbagliato ed esatto allo stesso tempo, la sfida al calendario, la strategia del ricorsivo contro l’assenza che avanza. Lui è tutte le sue donne del romanzo, coriacee e spaccate come le montagne mutilate che se ne stanno in cielo a mostrare i tagli senza fiori. Invincibili e disumane creature di resistenza.

La scrittura della Graziano è quella che non ti aspetti e che quasi mai sei pronto a ricevere: è il gesto di uno scavatore inclemente che ossida la materia, fa assemblaggio di cose deposte in giardini multietnici dove ogni specie scaduta si mette a esistere senza competizione. La storia di questa parola pretesa, ossessiva e tenera, restituisce una muffa armonica che promette ripopolamento e dice fino alla fine, che non è ancora fine. Leggere il suo romanzo è una guerra di punti di sutura: la scrittura è il montaggio compulsivo di organi, senza anestesia: si avverte tutto il dolore del bisturi e del filo che corre ossessivo lungo i nervi, i centri vitali, le correnti d’aria. Che riannoda le cose e le fa brillare, di malinconia.

Un percorso di ricostruzione della propria identità che il protagonista affastella, raccogliendo con enormi borse di ricordi le piastrelle della sua esistenza scrostata.

Una formazione ben lontana dal codice di genere letterario tradizionale, dunque, che definirei altamente deformata, e performante: lo sviluppo del personaggio è increspato dalla sua stessa coscienza ipertrofica, attentissima a evidenziare il fatto sbagliato, la verità muta, la tradizione ridicola; ricordare non accresce la sua conoscenza, piuttosto la annebbia. E tuttavia si diventa ciò che si è, direbbe Nietzsche, proprio nell’accettazione della propria divergenza.

Il protagonista è un uomo qualunque, reduce da una separazione con una donna a tratti asfittica come il bianco che insegue nello yogurt e nelle bambole di porcellana: una donna per la quale la vita è una semplice pratica dello yoga che stira i muscoli ma perde il ritmo degli altri; il rapporto coniugale è una sfaldatura, è una piccola linea anaffettiva che non porta alcun spessore del colore e resta bianco. Cosi lei, rinchiusa nel centro del suo ileo ipseos, è descritta dall’autrice come i ventuno grammi – tale il peso dell’anima -, dell’incomunicabilità coniugale. Lui, invece, è una creatura rumorosamente ferma, nel plastico ondulato delle scene che la sua mente riprende, a cui ritorna con tenerezza maniacale di chi non si arrende allo scherzo del tempo. Commenta con tragico sorriso – quello delle maschere greche, per intenderci – la mostra itinerante di imprevisti e accomodamenti che è la sua vita. Viene da Sud che si somiglia tutto, quanto a misconoscimenti dell’origine. Ci sono misteriosi impasti nella cucina della sua infanzia, e misture di affetto e trascuratezza nelle donne della sua famiglia, vecchie dee taumaturgiche che guariscono tutti tranne che loro stesse: una, ancora viva, sua madre, sta nella dimenticanze delle cose, in una casa di cura che non cura ma lentamente lascia che il passato deflagri, e la cancelli tutta, nella sua vestaglia dai colori diversi.

Due direzioni opposte, quelledi madre e figlio, quest’ultimo afflitto da una sindrome opposta e contraria: la malinconia dell’abisso e dell’utero materno e marino. Sprofondare nel liquore degli occhi dei vecchi, nelle esalazioni aromatiche e defunte dei vecchi pasti del passato, riattingere alle antiche mura di castelli per neonati in cui l’adulto al massimo può solo inserire una unghia. Fino a rompersela. Ecco il suo progetto di formazione alienante.

E se sua madre “cambia i nomi alle cose”, lui non cede alla permanenza del doloroso. Non rinuncia a essere quella metà del banco, che il suo compagno di classe aveva accuratamente vivisezionato, fra alzate di diari e righelli a squadri: ogni campo, dal banco alla vita, è quello di una contesa, e in gioco sta il proprio spazio, l’azione di movimento, e l’intenzione. Lui è un reduce della regola della metà, si vive a metà come si dovrebbe, si spera, morire a metà, mai del tutto, mai davvero, mai per sempre, come nel gioco che faceva da bambino, del “facciamo che una volta muori tu e una volta io”.

Ma le cose non stanno così. L’irriducibile è maledettamente personale, il dolore non va diviso ma mantenuto integro, e personale.

Lentamente le cose prendono forma: si accede al non detto e il protagonista si fa proprietario dell’evacuazione, legittimo possessore della traccia che manca. Finalmente tocca con mano l’espugnata materia del suo dolore, la ragione della sua malinconia per sempre. Finalmente si accendono luci e non sono quelle dei pulsanti di accensioni di elettrodomestici della casa coniugale: tempo e spazio ora sono scanditi dagli occhi, nel loro spegnersi, nella loro resistenza alla fine. Non più affidata all’etere casalingo, la risoluzione del silenzio è … nel silenzio stesso.

Il protagonista è una scusa, un anemone, un inchiudibile fiore che non ci sta, a perdersi le stelle. Resta spalancato, come una bocca addolorata, sulla storia della notte.

La sua domenica è sempre il giorno sbagliato ed esatto allo stesso tempo, la sfida al calendario, la strategia del ricorsivo contro l’assenza che avanza. Lui è tutte le sue donne del romanzo, coriacee e spaccate come le montagne mutilate che se ne stanno in cielo a mostrare i tagli senza fiori. Invincibili e disumane creature di resistenza.

La scrittura della Graziano è quella che non ti aspetti e che quasi mai sei pronto a ricevere: è il gesto di uno scavatore inclemente che ossida la materia, fa assemblaggio di cose deposte in giardini multietnici dove ogni specie scaduta si mette a esistere senza competizione. La storia di questa parola pretesa, ossessiva e tenera, restituisce una muffa armonica che promette ripopolamento e dice fino alla fine, che non è ancora fine. Leggere il suo romanzo è una guerra di punti di sutura: la scrittura è il montaggio compulsivo di organi, senza anestesia: si avverte tutto il dolore del bisturi e del filo che corre ossessivo lungo i nervi, i centri vitali, le correnti d’aria. Che riannoda le cose e le fa brillare, di malinconia.

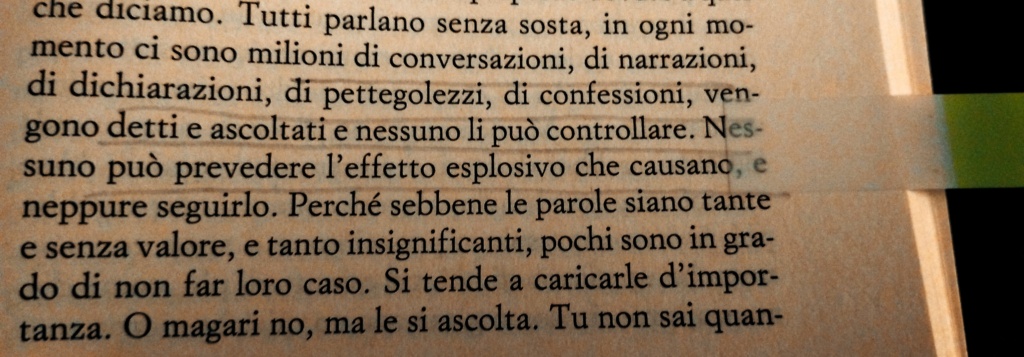

La lezione di Marias non è ambigua: le cose, quelle fatte, quelle successe, siano dette, siano sempre consegnate ai testimoni sani, ai cuori bianchi, a quelli coraggiosi, a chi sappia accogliere e non condannare e non condannarsi alla punizione eterna. A chi sa anche, per sopravvivere, non farci più caso.

"Pochi sono in grado di non far loro caso".

Conta, in questo caso, non contare mai più.

La lezione di Marias non è ambigua: le cose, quelle fatte, quelle successe, siano dette, siano sempre consegnate ai testimoni sani, ai cuori bianchi, a quelli coraggiosi, a chi sappia accogliere e non condannare e non condannarsi alla punizione eterna. A chi sa anche, per sopravvivere, non farci più caso.

"Pochi sono in grado di non far loro caso".

Conta, in questo caso, non contare mai più.

Cosa generi nel protagonista de La nausea, Antoine Roquentine, quel molliccio e pervasivo stato di disgusto per le cose del mondo, è qualcosa di assai simile all’ idiozia e all’ ottuso, categorie esistenziali assai note nella letteratura occidentale contemporanea.

"Ed ora lo so: io esisto - il mondo esiste - ed io so che il mondo esiste. Ecco tutto. Ma mi è indifferente. È strano che tutto mi sia ugualmente indifferente: è una cosa che mi spaventa."

Roquentin è uno scrittore di cose del passato, che da Parigi si reca nel piccolo paese di Bouville, per portare a termine il suo libro di storia. La ricerca procede tra stereotipi didascalici e consapevolezze paradossalmente decostruttive: la parola decade, la pagina si oscura, il passato si fa inconoscibile.

Un ostacolo sordo sale con una misura intollerabile: la nausea che sale quando gli oggetti del mondo, dalla sua mano al quadro di un museo, dai cappelli borghesi agli alberi chiomati, si mettono a esistere senza senso, non chiamati da nessuno, eppure disgustosamente presenti. La strisciata con cui le cose si presentano all’ uomo, infatti, è una salivazione amara, eccessiva, nauseabonda: c’è incomprensione fra l’ uomo e le cose, in quanto lo sforzo incessante di decodifica, interpretazione, riporto e riattivazione da parte della coscienza, si qualifica proprio a partire dal suo essere mancante, una intenzione di significanza che declina un costante fallimento; le cose non si lasciano significare, non si lasciano dire, e cadono in una rete di opaca visibilità, nella loro pretesa di “voler esistere con insistenza”.

Esiste solo chi insiste: chi e cosa si impone in una violenta e perfetta gratuita dell’apparenza. Ma non basta esistere, se non c’è nessuno ad amare le cose insistenti; se nessuno le traduce esse riflettono unicamente una condizione monolitica di casualità orribile. È così che tutto, a Bouville, diventa casuale, di una convivenza ottusa che cede il posto a una terribile connivenza, quella del non sense. La domenica affollata da borghesi cartonati, il museo di storia dove gli antenati trasfigurano in un residuo di tempo irreversibile, via Tournebride così mascherata da vita da sembrare insopportabile, il caffè Mobly dove il protagonista si reca nelle sue ore libere, è un covo di ipocrisie e fallimenti umani. È un dramma per Roquentine, che per professione ricostruisce il passato: scoprire progressivamente che l’operazione di ripristino appare del tutto priva di senso dal momento che ciò che non insiste, e il passato ormai non può più farlo, non esiste.

Del tutto simile a uno stato di malinconia, e questo il titolo originario del romanzo, Melancholia, preso in prestito dall’ opera di Durher, l’esistenza dei personaggi e di Roquentin, ombreggia nell’insignificanza. Tutto appare di troppo, e la scoperta del se come un essere di troppo sconvolge Roquentin e tutto il suo complesso di relazioni con gli altri: ogni rapporto umano è destinato a macchiarsi di nausea. È la stessa Bouville a sfiorire nella sua meschina ordinaria vita di provincia. Forse la musica, forse la letteratura, forse la scrittura, possono salvare Roquentin. Ma il lettore, travolto dal suo flusso di coscienza che non lascia speranze, per un attimo attende quell’incontro, fra Roquentin e la sua antica amante, Anne, come l’ultimo approdo prima di un naufragio. Le pagine scorrono in attesa di quell’ ultima possibilità di rianimare un cuore svigorito. Morto lo scrittore, il cittadino borghese, l’amico civilizzato, non resta che far resuscitare un amante. Ma Anne non è dissimile da un cappello borghese, nero e sformato, obbediente all’aria malinconica di una qualunque domenica decadente…

Cosa generi nel protagonista de La nausea, Antoine Roquentine, quel molliccio e pervasivo stato di disgusto per le cose del mondo, è qualcosa di assai simile all’ idiozia e all’ ottuso, categorie esistenziali assai note nella letteratura occidentale contemporanea.

"Ed ora lo so: io esisto - il mondo esiste - ed io so che il mondo esiste. Ecco tutto. Ma mi è indifferente. È strano che tutto mi sia ugualmente indifferente: è una cosa che mi spaventa."

Roquentin è uno scrittore di cose del passato, che da Parigi si reca nel piccolo paese di Bouville, per portare a termine il suo libro di storia. La ricerca procede tra stereotipi didascalici e consapevolezze paradossalmente decostruttive: la parola decade, la pagina si oscura, il passato si fa inconoscibile.

Un ostacolo sordo sale con una misura intollerabile: la nausea che sale quando gli oggetti del mondo, dalla sua mano al quadro di un museo, dai cappelli borghesi agli alberi chiomati, si mettono a esistere senza senso, non chiamati da nessuno, eppure disgustosamente presenti. La strisciata con cui le cose si presentano all’ uomo, infatti, è una salivazione amara, eccessiva, nauseabonda: c’è incomprensione fra l’ uomo e le cose, in quanto lo sforzo incessante di decodifica, interpretazione, riporto e riattivazione da parte della coscienza, si qualifica proprio a partire dal suo essere mancante, una intenzione di significanza che declina un costante fallimento; le cose non si lasciano significare, non si lasciano dire, e cadono in una rete di opaca visibilità, nella loro pretesa di “voler esistere con insistenza”.

Esiste solo chi insiste: chi e cosa si impone in una violenta e perfetta gratuita dell’apparenza. Ma non basta esistere, se non c’è nessuno ad amare le cose insistenti; se nessuno le traduce esse riflettono unicamente una condizione monolitica di casualità orribile. È così che tutto, a Bouville, diventa casuale, di una convivenza ottusa che cede il posto a una terribile connivenza, quella del non sense. La domenica affollata da borghesi cartonati, il museo di storia dove gli antenati trasfigurano in un residuo di tempo irreversibile, via Tournebride così mascherata da vita da sembrare insopportabile, il caffè Mobly dove il protagonista si reca nelle sue ore libere, è un covo di ipocrisie e fallimenti umani. È un dramma per Roquentine, che per professione ricostruisce il passato: scoprire progressivamente che l’operazione di ripristino appare del tutto priva di senso dal momento che ciò che non insiste, e il passato ormai non può più farlo, non esiste.

Del tutto simile a uno stato di malinconia, e questo il titolo originario del romanzo, Melancholia, preso in prestito dall’ opera di Durher, l’esistenza dei personaggi e di Roquentin, ombreggia nell’insignificanza. Tutto appare di troppo, e la scoperta del se come un essere di troppo sconvolge Roquentin e tutto il suo complesso di relazioni con gli altri: ogni rapporto umano è destinato a macchiarsi di nausea. È la stessa Bouville a sfiorire nella sua meschina ordinaria vita di provincia. Forse la musica, forse la letteratura, forse la scrittura, possono salvare Roquentin. Ma il lettore, travolto dal suo flusso di coscienza che non lascia speranze, per un attimo attende quell’incontro, fra Roquentin e la sua antica amante, Anne, come l’ultimo approdo prima di un naufragio. Le pagine scorrono in attesa di quell’ ultima possibilità di rianimare un cuore svigorito. Morto lo scrittore, il cittadino borghese, l’amico civilizzato, non resta che far resuscitare un amante. Ma Anne non è dissimile da un cappello borghese, nero e sformato, obbediente all’aria malinconica di una qualunque domenica decadente…